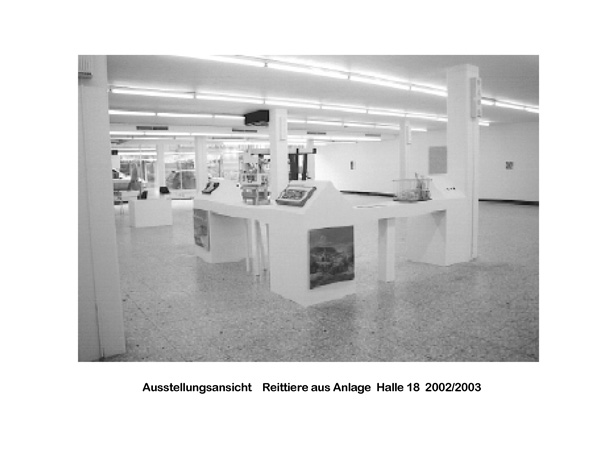

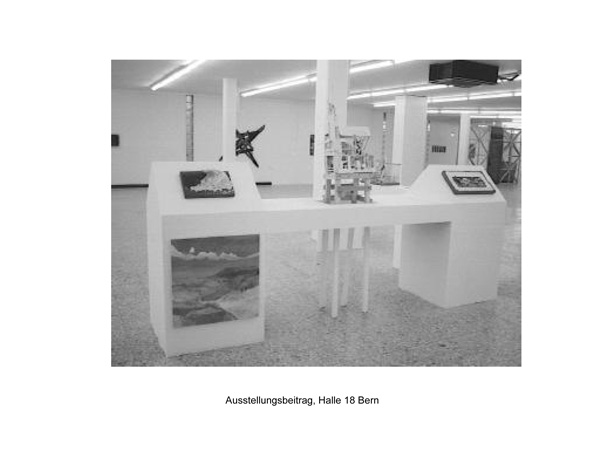

Reittiere aus Anlage, 2002, Halle 18 Bern.

Quelle: Fondation Nestle

Ausgangslage

a. 13 Kunstschaffende drehen die Ausstellungskonzeption um und entwerfen eine Utopie für die Zukunft. Sie nehmen den aktuellen Kunsttrend auf, sich kritsch mit den grossen Institutionen ausseinanderzusetzen, die in ihren Augen eine konservative und populistische Werkqualität bevorzugen und in ihrem vermoderten und selbstgerechten Denken verharren.

b. Es ist auch eine Gegenreaktion auf das selbstbewusste Auftreten der Kuratoren, die jüngst dazu übergingen, das Werk an ihre Ausstellungsideen anzupassen, resp. die Kooperation dazu von den Kunstschaffenden zu erzwingen. Dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit und der Macht der Kuratoren sollte etwas entgegengestellt werden. Zu der Problematik gehört auch eine unkritische Berichterstattung über die Kunst und die Motive der Kunstschaffenden.

c. Feuilleton und Kunstwissenschaften leiden unter einem Integritätsverlust (Ruth Sonderegger 2001) und unter einer hausgemachten Kommunikationskrise. Der Vorwurf richtete sich vor allem gegen die Verschiegenheit, wenn es um offensichtliche Vetternliwirtschaft ging, die sich in der Kultur und im lokalem Establishement (Burger, Mäzene; Donatoren, Kulturamt usw.) bildet.

d. Richet sich auch gegen die bestehenden Kulturförderung, die sich hauptsächlich damit beschäftigt das Bestehende (und ihre personelle Komponenten) zu erhalten, anstatt sich für Zukünftiges zu öffnen.

Durch die Transparenz ist es in der Provinz noch anstössiger und brutaler für die Verlierer, als in den Städten, wo man sich zum Fremdschämen wenigsten in dunkle Ecken verziehen kann ... Hans Stettler 2001

e. Nine eleven führte dazu, dass die Kunstschaffenden bereit waren ein höheres Risiko einzugehen, sich also deutlicher für ihre Anliegen einzusetzen. Mit nine eleven fing eine neue Epoche an.

Methode

Aufbau und Planung sind der Öffentlichkeit zugänglich (nicht partizipativ! Kunst war noch nicht zum anfassen; Anm. 2018). Die kuratorische Praxis wird ersetzt durch den Einfluss des Raumes, die Platz- und Lichtansprüche der eingebrachten Werke und die Gruppendynamik, in der sich Untergruppen bildeten. Es gab unterschiedliche Herangehensweisen. Bereits bestehende Tafelbilder und Skulpturen, extra produzierte und auf den Raum ausgerichtete Installationen. Situative performanceartige Happenings und Videoarbeiten, die den grosszügigen Raum ausnutzen. Der Ausstellungsraum in der heutigen Augenklinik verteilte sich über das Erd- und Untergeschoss des 1970iger Baus im Universitätsquartier in Bern.

Ziele

a. Neue transparente Kommunikationswege zu erforschen, um eine andere Beziehungen zum Publikum zu schaffen. Die Kritik an der Berichterstattung richtete sich auch gegen den Umstand, dass höchstens bei den Grosskünstler_innen detaillierte Angaben über die Entwicklungsschritte im Entstehungsprozess eines Kunstwerkes berichtet wurde. Meist blieb es aber bei kunsthistorischen Plattitüden oder man druckte unkritisch die vorgefertigten Saaltexte ab. Die freie Szene und die lokale Szene wurde länger desto mehr mit Kurzberichten von Praktikantinnen abgespeist.

b. Neue Plattformen für unabhängige künstlerische Produktion erschliessen, war ein grosses Thema. Die Zwischennutzung war damals in Bern noch ein neues Instrument — das städtische Amt für Kultur bürgte noch gegenüber dem Eigentümer für die redlichen Absichten der Initianten.

Vertreter des Feuilleton und der Kunstwissenschaften wurden für einen Dialog eingeladen. Die Kritik an der Universität, sich nicht regulativ in den lokalen Kunstdialog einzumischen, wurde als Verrat an der Kunst angesehen. Man erhoffte sich berufene Kritik am Ausstellungsprogramm der Kunstinstutitionen und der städtischen Kunstförderung. Der Vetreter der Institution strich die zwingende Unabhängigkeit seines Instituts heraus. Für die Qualität in der Gegenwart und Zukunft sind immer die aktuellen Protagonisten zuständig. Sie reflektieren nur das Treiben, ähnlich wie dies Soziologen tun sollten.

Künstler: u. a. Nicole Böniger, Vaclav Pozarek, Pascale Grau, Käthe Pessara, Richard Hummel, Stefan Wartenweiler, Giro Annen, Olivier Tschirky.

Gäste: u. a. Kunstkritiker Konrad Tobler Berner Zeitung, Prof. Peter Schneemann, Institut für Gegenwartskunst Universität Bern.

Kooperationen: Gleichzeitig fand eine Präsentation der Hochschule der Künste Bern in einer anderen Zwischnenutzung statt. Zwischen den Standorten wurde ein Shuttlebus organisiert.

Konzept: Käthe Pessara‐Boris Billaud

Realisation: Käthe Pessara‐Boris Billaud

Artikel in der Berner Zeitung von Konrad Tobler

Mit Unterstützung der Stadt Bern und der Nestle Foundation.